3.実務訓練機関における実習中の注意事項

3.01 実習日程について

実習は、派遣先機関が定める就業日及び就業時間に沿って行います。派遣先機関から就業日以外の勤務や大幅な時間外勤務の要請等がある場合は、必ず指導教員及び系の実務訓練実施委員に連絡してください。

3.02 通勤中・実習中の安全について

通勤中は、交通ルールを守り、交通事故等に十分注意してください。原則は公共交通機関を利用し通勤しますが、自家用車での通勤が派遣先機関より指定されている場合は、所定の様式にて申請してください。

また実習中は、派遣先機関の規則、注意事項等を遵守し、安全に努めてください。

3.03 遅刻・早退について

① 遅刻

実務訓練機関は、実務訓練学生を学生としてではなく、一人の社会人として受け入れます。遅刻をしない、時間を守るということは最低限のマナーです。

それでも遅刻しそうになった場合は、その時点で、指導責任者に理由を含め連絡をしてください。

② 早退

実習中、体調不良等で終業時間まで実習をすることが難しい場合は、指導責任者に連絡し、早退の許可を得てください。

3.04 欠席(欠勤)について

実習は全日程出席(出勤)することが大前提ですが、病気等やむを得ない理由で欠席(欠勤)する場合は、指導責任者に連絡を入れ許可を得てください。大学院入試を受験する場合は、事前に指導責任者に連絡し、許可を得てください。大学院入試受験による欠席は、原則として試験日当日のみです。試験勉強のために欠席することは認められません。

指導教員および教務課連携教育支援係(career@office.tut.ac.jp)にはメールにて欠席することと理由を知らせてください。

出席日数の不足に対する対応については、「3.10 病気等で出席日数が不足した場合」を確認してください。

3.05 異動について

実習期間中に配属先の部署や指導責任者の変更、宿泊先の変更等があった場合には、「異動報告書」を作成し、指導責任者の確認を受け、指導教員を通じて教務課連携教育支援係へ提出してください。

3.06 健康面について

実習期間中は心身ともに健康等には十分注意を払い、実習に臨むようにしてください。例年、慣れない環境下での生活により、実習中に体調を崩す学生が多数います。風邪症状が出た場合は、自己判断することなく、医療機関にかかり診断を受けてください。出席日数の不足を心配して体調を崩した状態で無理に実習を続けると、派遣先機関の方々へ伝染し、派遣先機関の活動にも支障を及ぼす可能性があるので避けてください。

※インフルエンザ、新型コロナ等の予防接種は、できる限り受けて実務訓練に臨んでください。

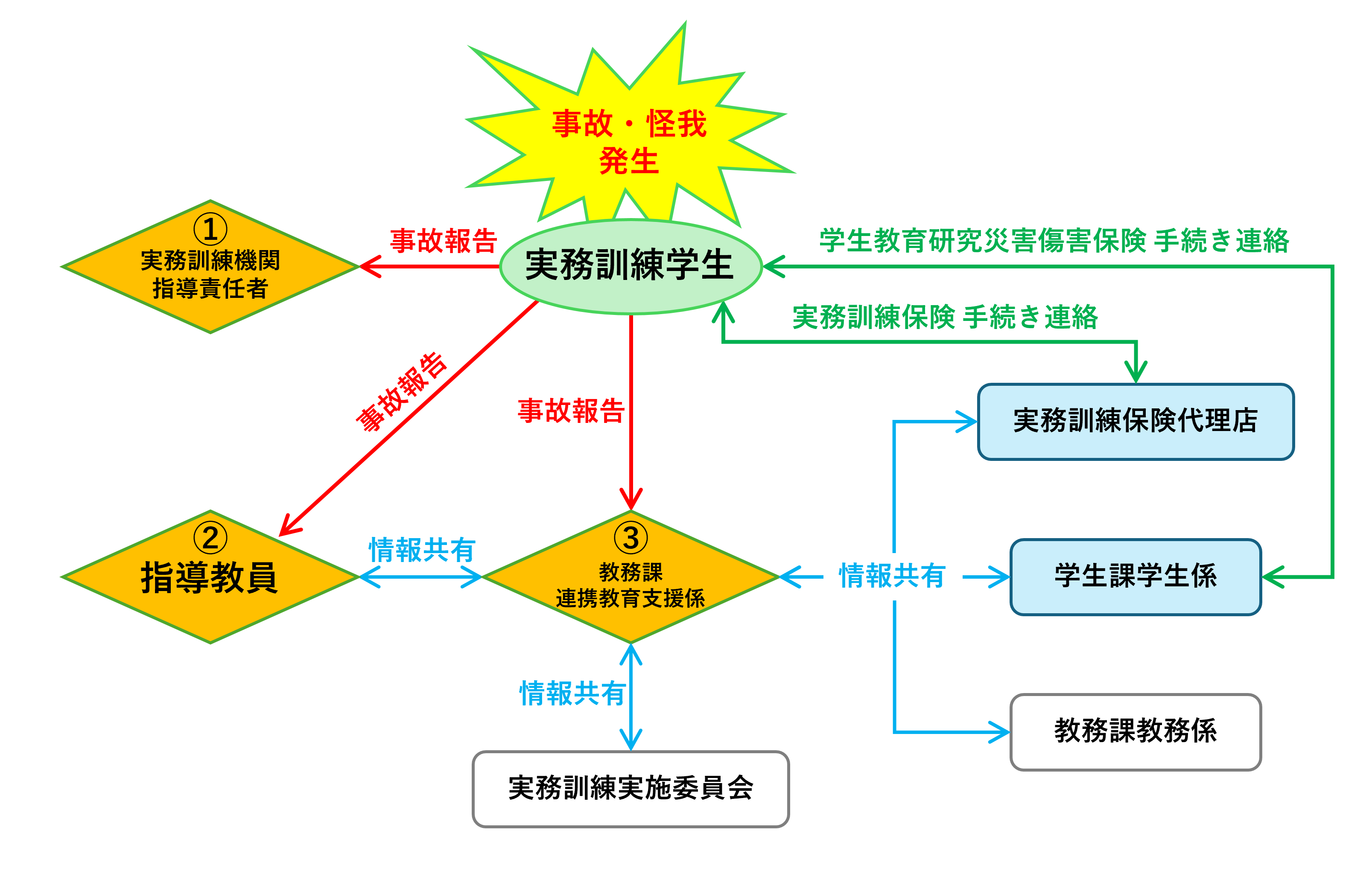

3.07 事故等に遭った場合の対応

実務訓練期間中(通勤途中も含む)に事故やトラブルが生じた場合は、「1.14 トラブル・事故が起こったら」を参考に、事故報告を行ってください。

まず指導責任者に報告し、指示を仰いでください。その後速やかに、指導教員及び教務課連携教育支援係に電話・メール等で連絡をしてください。また、事故後可能な限り速やかに事故報告書を作成し、指導教員・実務訓練実施委員を通じて教務課連携教育支援係へ提出してください。

事故報告後、各種保険の手続き連絡が来る場合があります。その際は、各自保険代理店の指示に従い、手続きを進めてください。

3.08 実習期間中の保険について

実習中のケガや器物損壊については、学生教育研究傷害災害保険(学研災)及び実務訓練保険で補償されます。補償の対象及び範囲は資料集「実務訓練にかかる保険について」で確認してください。

なお、病気は対象外です。

3.09 やむを得ない理由により実習を継続できない場合

派遣先機関または学生本人のやむを得ない事情により学外での実習が継続できなくなった場合は、学内での履修に切り替え実習を継続します。

3.10 病気等で実習日数が不足した場合

病気等で出席日数が不足した場合は、「実務訓練の履修方法等に関する取扱い」に基づき、以下のように対応します。病気やケガ、または派遣先機関の臨時休業などやむを得ない事情で出席日数が不足した場合は、可能な限り実務訓練期間中に指導責任者または指導教員の指示により、補講を行います。補講の対応については、欠席連絡の際に教務課連携教育支援係よりお知らせしますので、確認してください。

また、実務訓練期間終了後、実務訓練実施委員会の承認を得て、不足した出席日数を引き続き学内で履修することができます。ただし、その理由がやむを得ない事情に該当するか、適切な理由に基づくものかを実務訓練実施委員会が審議し、認められた場合に限ります。

委員会での審議にあたり、指導教員から延長願の提出が必要です。欠席したことが分かる書類(診断書等)を指導教員に提出してください。

《欠席したことがわかる書類の例》

- 病気・怪我:医療費領収書又は診断書、処方箋の写し

- 受験・奨学金面談:受験票の写しや奨学金面談の開催通知メール

- 忌引き:会葬礼状等

- 派遣先機関の臨時休業:休業案内メールなどその事情がわかるもの

(社内メールや文書については機関の許可をもらい提出すること) - 交通機関の事情:遅延証明書や運休したことが分かるスクリーンショット・写真

実務訓練の補填措置(期間の延長)は、実務訓練最終日の翌日(土日祝を除く)から開始します。欠席日数が多く、補講・補填で出席日数が補えない場合、必要出席日数(32日以上)に満たなくなるため、単位の取得が出来ません。出席日数の不足が分かった場合は、早急に指導教員・教務課連携教育支援係まで連絡してください。