0.はじめに

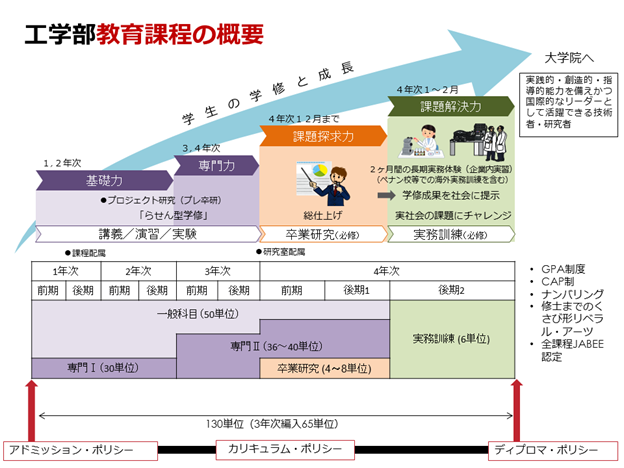

本学は、学部教育の総括として、学部4年後期に「実務訓練」を必修科目として課しています。実務訓練は、大学が産業界と連携し、企業内での実習を通じて行う産学連携教育です。そのため、近年多くの大学や企業で行われているインターンシップとは目的や性質が大きく異なることを理解することが大切です。

この実務訓練にどれだけ明確な目的意識を持って取り組むかによって、得られるものは大きく変わります。この「実務訓練履修の手引き」を活用し、実りある実務訓練となるよう、十分に準備を整えて臨んでください。

1.実務訓練について

1.01 実務訓練の趣旨と心構え

豊橋技術科学大学の「実務訓練」は、学則にも定めのある本学教育システムのコアであり、学部4年生の必修科目として、約2か月間の実務体験を通じて社会人としての基礎力を高め、実践的技術感覚を体得させることを目的とした本学独自の教育です。学部教育の総括として、また大学院博士前期課程における学修効果の向上や段階的かつ系統的なキャリア形成において極めて重要な役割を果たしています。

実務訓練は、学部で学んだことが実社会でどのように活かされているのか、また、技術者はどのように課題解決に取り組んでいるのか、自分のスキルがどれくらい通用するのかを産業界の一員として体験し、今後の修学に活かすものです。また、就職を意識した一般的なインターンシップとは異なり、本学のカリキュラム・ポリシーに基づき大学と実務訓練機関(以下、一部「機関」と記載します。)が連携し、二者が協力して学生を教育する産学連携教育として、開学当初から実施しています。

実務訓練学生として皆さんを受け入れていただく機関は、実務訓練教育の趣旨を理解し、皆さんの指導を行ってくださいます。機関の多大なご理解とご協力の下で実務訓練が実施されていること、皆さんの実績が後輩に受け継がれていくことを、常に意識してください。

「目的意識を持って、絶好の機会を活かし」、「全ての人に、感謝の気持ちを持ち」、「豊橋技術科学大学生としての自覚と責任を持って」、実務訓練に主体的に取り組んでください。

1.02 実務訓練関連の規定について

「実務訓練履修要領」は2024年度よりこのウェブページにて提供しています。(◆資料集を参照)

この「実務訓練履修の手引き」と合わせて、よく確認してください。

1.03 実務訓練の履修種別

実務訓練には以下のような履修の種別があり、特段の事情がない限り、学外で履修することが基本です。

① 学外履修

国内機関での実務訓練:国内実務訓練

海外機関での実務訓練:海外実務訓練

詳細は「6. 海外履修について」を参照してください。

学外履修の実務訓練は、課題解決型長期実務訓練制度を適用することができます。詳細は「7.課題解決型長期実務訓練制度について」を確認してください。

② 学内履修

PBL型実務訓練

個別実習型実務訓練

いずれも、詳細は「5.学内履修について」を参照してください。

学内履修の実務訓練は、原則PBL型実務訓練を実施します。ただし、やむを得ない事情によりPBL型実務訓練が実施できない場合は、個別実習型実務訓練を行います。

1.04 実務訓練の期間及び実施時期

学部で実施する実務訓練は、学部卒業に必要な必修科目です。実務訓練の実施時期は、以下のように定められています。

① 実務訓練(6単位・必修科目)

実務訓練の履修基準日数は34日です。

毎年度1月上旬から2月下旬までの約7週間の期間において、当該年度の学年暦に基づき、実務訓練実施委員会が期間を決定します。

《2025年度日程》

2026年1月5日(月)~2月20日(金) のうち、機関が設定する32日以上

また、履修基準日数34日のうち、実務訓練実施期間(32日)を除いた残りの2日間は、説明会やマナー講座などの事前研修、報告会準備、報告会等を実施する日とし、これらは年間を通して適宜実施します。

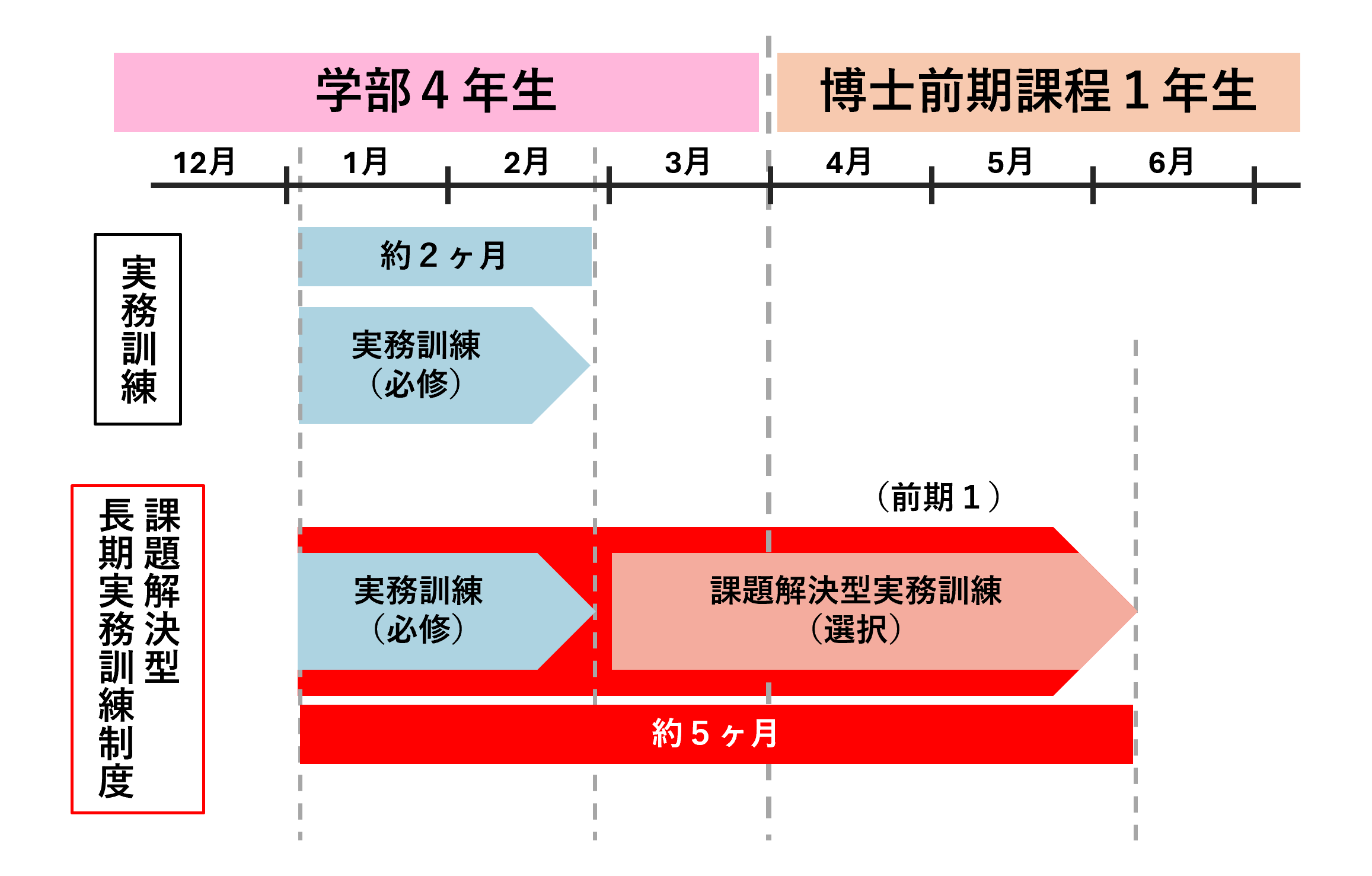

② 課題解決型長期実務訓練制度

(実務訓練(6単位・必修科目)+課題解決型実務訓練(大学院博士前期課程2単位・選択科目))

課題解決型長期実務訓練制度の履修基準日数は68日(実務訓練34日+課題解決型実務訓練34日)です。

実務訓練の約7週間に引き続き6月上旬までの約5か月の期間において、当該年度の学年暦に基づき、実務訓練実施委員会が期間を決定します。

《2025年度日程》

実務訓練

2026年1月5日(月)~2月20日(金) のうち、機関が設定する32日以上

課題解決型実務訓練

実務訓練終了の翌日から次年度前期1終了日までのうち、機関が設定する34日以上

また、実務訓練と同様、履修基準日数68日のうち、2日間は、説明会やマナー講座などの事前研修、報告会準備、報告会等を実施する日とし、これらは年間を通して適宜実施します。

1.05 実務訓練の構成

① 事前研修

実務訓練機関における実習に先立ち、実務訓練の目的・意義を理解し、実習をより有意義なものにするための事前研修を行います。履修説明会に加え、知的財産、ビジネスマナー等を学びます。

② 実務訓練機関における実習

学生は、本学の指導教員及び実務訓練機関の指導責任者(以下、「指導責任者」と記載します。)および担当者のもと、実務に従事する実習を行います。1か月ごとに「実務訓練報告書」を作成し、指導責任者の確認を受けて指導教員に提出します。指導教員は学生の指導のため機関を訪問し面談を行い、指導責任者や担当者等と進捗状況を確認します。

③ 実習報告・成績評価・事後研修

実務訓練終了後、指導責任者が学生の実務訓練の達成度合い及び学生の能力を評価します。指導教員はその評価と実務訓練報告会での報告を受け、総合的に成績を評価します。

学生には、実務訓練を通じて得られた実践的な技術感覚を今後の取り組みにつなげるための事後研修を行います。

本学は、実務訓練の運営について学生や機関にヒアリングし、振り返り、次年度の実施に向けた改善を行います。

1.06 実務訓練の実習形態

実務訓練機関における実習は、機関が提示する受入条件により、次の3パターンでの実習となります。

① パターンA :職場実習のみ(中止・中断の場合リモートワークに切り替え)

② パターンB :職場実習+一部期間をリモートワーク

③ パターンC :リモートワークのみ

1.07 実務訓練機関及び実習課題の決定

① 実務訓練

実習課題及び受入条件を確認し、派遣を希望する機関を決定してください。

《実習課題の例》

- 機関の担当者または指導教員が提案した課題を対象に、学生の専門性を活かした実習課題

- 学生の専門分野に関連し、課題解決能力や企画力、創造力を養い、修士論文研究の基礎となり得る実習課題

② 課題解決型長期実務訓練制度

指導教員が機関と密に連絡を取り、専門分野における実習課題を設定します。学部の実務訓練に引き続き行う大学院博士前期課程入学後の課題解決型実務訓練の履修は、各専攻の必修科目である「輪講」及び「特別研究」の位置付けで実施するものであるため、 テーマ設定は、履修学生の研究分野に関係している必要があります。

1.08 実務訓練実習費用について

実務訓練に係る費用は、履修種別にかかわらず原則自己負担です。経済的な不安なく実習に取り組めるよう、交通費、食費等の補助といった経済的支援も含め、マッチング可能な機関での実習を推奨します。

海外実務訓練を希望する学生は、必要に応じて大学等からの経済支援制度(給付型奨学金)を活用してください。

1.09 機密保持、守秘義務、情報漏洩

実務訓練機関の機密事項、所属研究室の研究に関する機密事項は、実習中のみならず、実習終了後も他者に口外したり、SNS等で公開したりすることは厳禁です。情報漏洩には十分注意し、情報の取扱いに不明な点がある場合は機関の担当者または指導教員に確認してください。

機関によっては、別途機密保持等に関する覚書を締結する場合があります。その場合は、締結した覚書(写し)を実務訓練実施委員・指導教員を通じて配付しますので、内容を十分に確認し、実務訓練に臨んでください。

1.10 実習日以外の行動について

実習地までの移動時や、実務訓練期間中の実習が行われない日は、実務訓練に支障を来す恐れのある以下の行動を原則として禁止します。

《禁止行動》

- 実務訓練に関係のない理由で、複数の国を経由する移動

(例:実習地までの渡航をハワイ経由で行い、ハワイで観光する) - 実務訓練を行う国以外への移動

(例:隣国に観光に行く) - 危険を伴うアクティビティやスポーツ等

(例:スキーやスノーボード、登山やロッククライミング、モータースポーツ等) - 公共交通機関以外を使用した100km以上の長距離移動(ただし、実習地までの移動は除く)

(例:豊橋から九州まで自動車で旅行に行く)

上記以外でもリスクが高いと考えられる行動については、事前に指導教員に相談してください。

1.11 実務訓練期間中の通勤手段について

実務訓練期間中の通勤手段については公共交通機関の使用が原則です。交通費等の手当が支給されない場合、通学用定期乗車券を購入することが出来ますので、活用してください。詳細は、「1.12 実務訓練実習用 通学定期乗車券購入について」を確認してください。

委員会の定める事由により、通勤で自動車等を使用する場合は、事前に自動車等の使用手続きを行ってください。手続きの詳細については、Googleクラスルームより案内しますので、確認してください。

なお、海外実務訓練での自動車等の使用は一切認めません。

1.12 実務訓練実習用 通学定期乗車券購入について

実務訓練機関へ通うための通学定期乗車券を購入するには、 大学発行の通学証明書を指定の乗車券売り場等に提出する必要があります。

通学証明書が必要な場合の手続きは、別途連絡しますので、必ず期間中に手続きを行ってください。

なお、各交通機関に承認されていない通学証明書を提示した場合や、通学証明書を持たずに直接交通機関の窓口へ出向いた場合などは、通学定期乗車券を購入することはできませんので、十分に注意してください。

《対象者》

- 機関から交通費等の手当が支給されない者

※豊鉄バス使用者は別途学生課学生係に相談してください。

受付期限を過ぎてからの申請は受け付けませんので、注意してください。

実務訓練期間中に、受入条件の変更があった場合(例:通勤費が支給されることになった等)は、学生課学生係に連絡してください。

1.13 保険について

実務訓練期間中の万が一の事態に備えて、本学が加入している「学生教育研究災害傷害保険」、実務訓練開始前に加入する「実務訓練保険」に履修学生全員が加入します(「実務訓練保険」未加入での履修は不可)。

《加入必須の保険》

- 学生教育研究災害傷害保険(入学時に加入済み)

- 実務訓練保険(保険料2,000円程度 7月に金額確定)

実務訓練保険の加入手続きの詳細は、Googleクラスルームより案内しますので、必ず確認し加入してください。

各保険の補償内容等の詳細は、資料集で確認してください。

実務訓練期間中は、保険加入後に配付する保険加入証明書を忘れずに持参してください。

海外実務訓練を履修する学生は、「海外旅行保険」、「危機管理支援サービス」へも加入してください。(海外実務訓練の保険加入については、「6.04 保険等の加入」を確認してください。)

カレンダーが表示されない場合はこちら![]()

1.14 トラブル・事故が起こったら

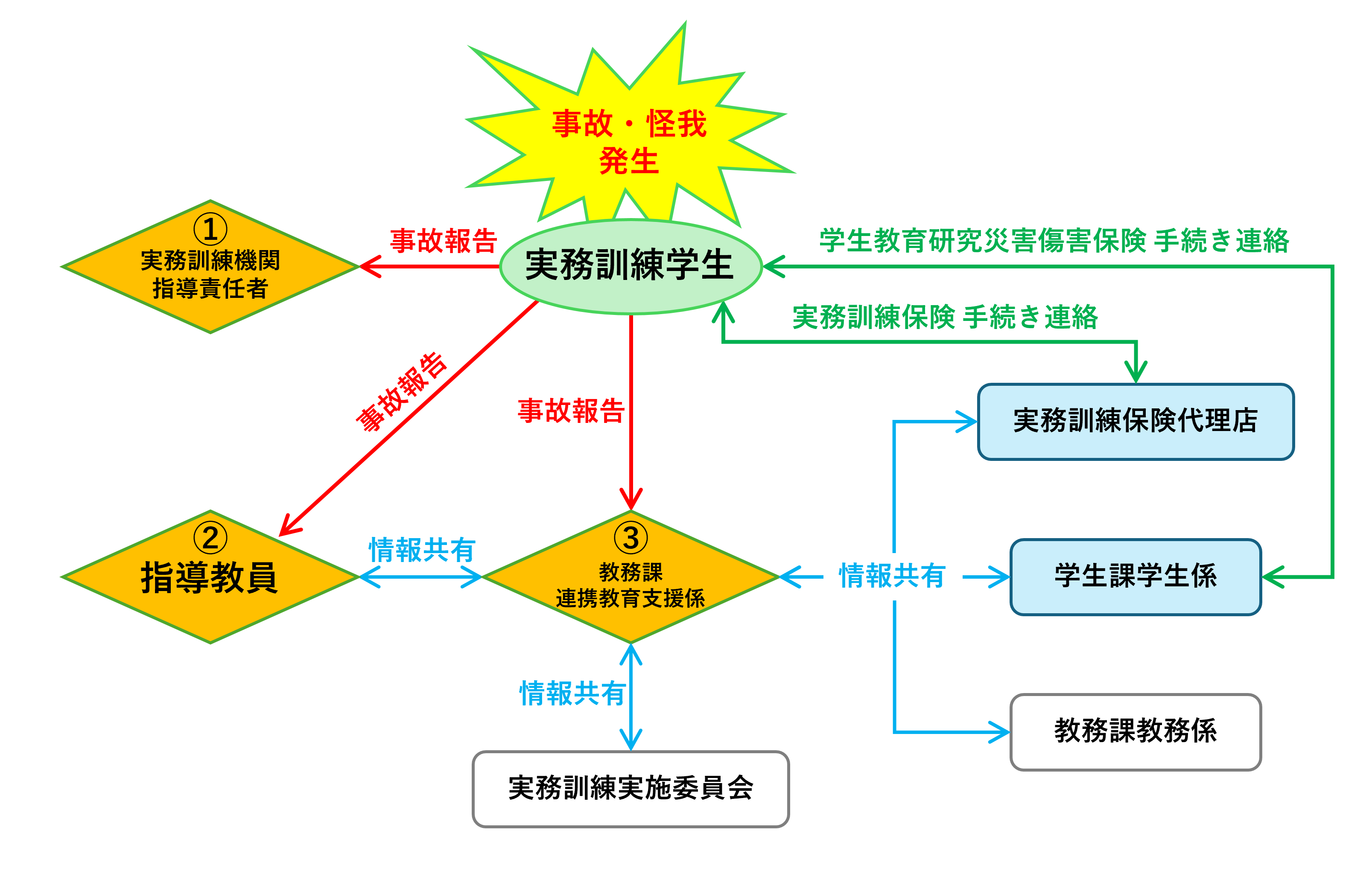

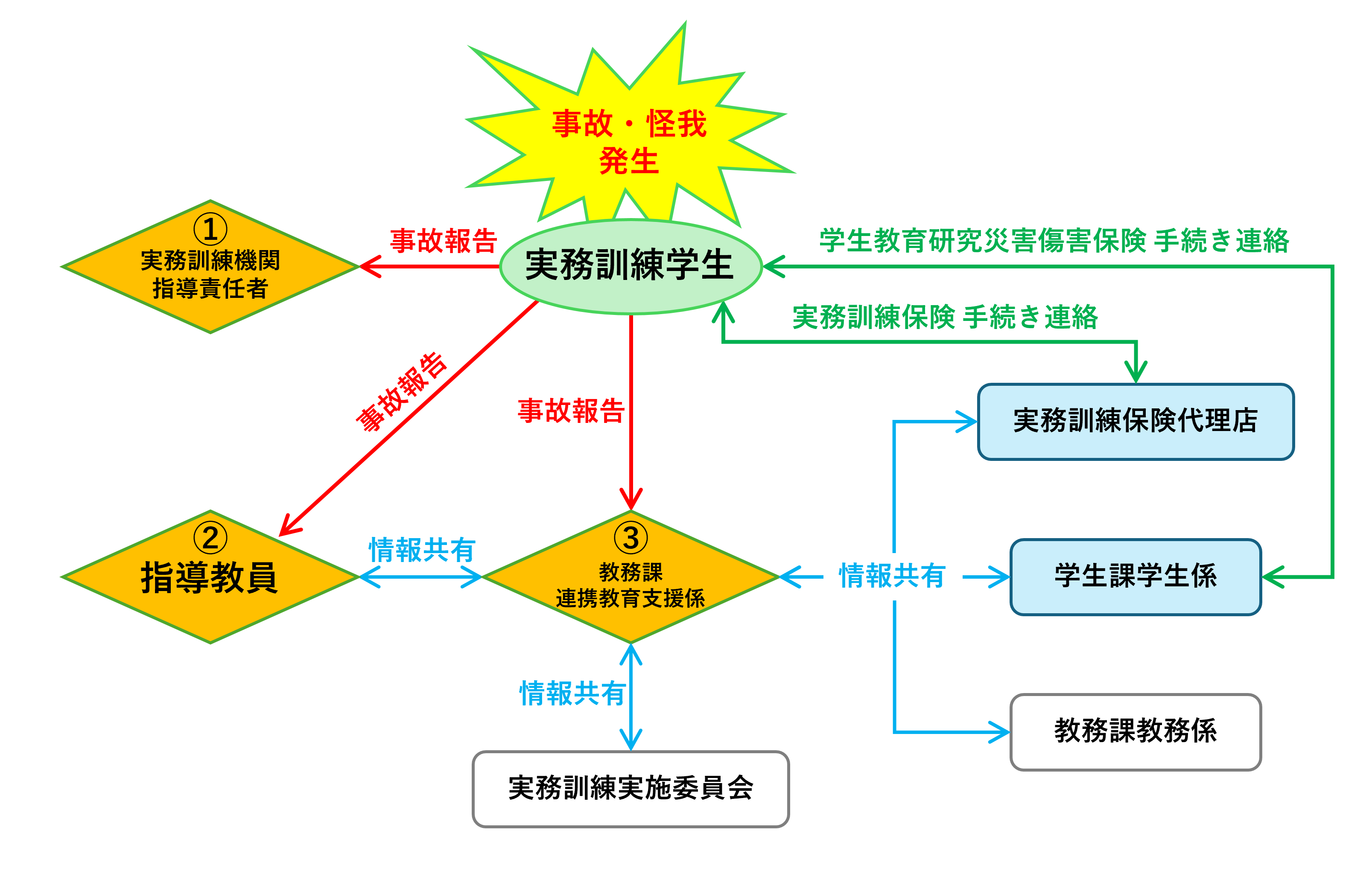

実務訓練期間中(通勤途中も含む)に、事故やトラブルが生じた場合は、速やかに実務訓練機関の指導責任者、指導教員及び教務課連携教育支援係(Tel:0532-44-6595)まで連絡してください。

事故報告後、学生教育研究災害障害保険(学研災)及び実務訓練保険の手続き連絡が来る場合があります。その際は、各自保険代理店の指示に従い、手続きを進めてください。

体調不良等の場合は、機関の指示に従うとともに、「(学生・教職員)体調不良等における対応・大学への連絡フロー」に従い連絡してください。

2.履修の手順とスケジュール

実務訓練スケジュールは、Googleカレンダーを参照してください。

実務訓練に関する連絡は、所属する系の実務訓練実施委員、指導教員を通じて行います。教務課からはGoogleクラスルームでお知らせします。見落としのないよう注意してください。

カレンダーが表示されない場合はこちら![]()

2.01 履修登録

実務訓練の履修登録は、9月の派遣先調査の回答を基に教務課で一括して登録します。登録状況は、履修登録期間後に確認可能です。

2.02 事前研修

実務訓練の目的・意義を理解し、実習をより有意義なものにするための事前研修を行います。事前研修の日程については、Googleカレンダーを参照してください。

① 第1回実務訓練履修説明会

実務訓練概要について説明します。履修予定の学生は、出席必須です。

《内容》

- 実務訓練概要の説明

- 実務訓練へ行く目的の明確化

- 事務連絡(今後のスケジュール・履修の留意点等)

- 到達度チェック

第1回実務訓練履修説明会の日程はこちら![]()

② 実務訓練ビジネスマナー講座

実務訓練機関は、皆さんを一人の社会人として迎え入れ、指導をしてくださいます。そのため、皆さんにも社会人としての基本的なマナーを身につけておくことが求められます。履修予定の学生は、出席必須です。

《内容》

- 企業がマナーを重視する理由

- 実践ビジネスマナー

- 事務連絡(今後のスケジュール・保険加入案内等)

- 実務訓練保険加入

実務訓練ビジネスマナー講座の日程はこちら![]()

③ 第2回実務訓練履修説明会

実務訓練の目的・意義及び実習の心構えの再確認、加えて知的財産や機密保持等について説明します。履修予定の学生は、出席必須です。

《内容》

- 企業研究について

- 実務訓練履修の心構え

- 知財・機密保持について

- 事務連絡(今後のスケジュール等)

第2回実務訓練履修説明会の日程はこちら![]()

④ 海外安全オリエンテーション

海外履修者には、海外安全オリエンテーションを行います。海外実務訓練履修予定の学生は、出席必須です。(詳細は「6.06 オリエンテーションへの出席」を参照)

《内容》

- 海外渡航時の危機管理 ケーススタディ

- 出発前の準備について

- 事務連絡(今後のスケジュール等)

海外安全オリエンテーションの日程はこちら![]()

2.03 事前研修欠席者への対応

実務訓練実施委員会は、学生の実務訓練説明会等の事前研修の出席状況及びレポート提出状況等を踏まえ、指導教員に当該学生の学内履修を提言することがあります。

事前研修をやむを得ない理由で欠席する場合、または該当日時に出席ができず、他の日時に出席する場合は、事前に欠席理由書を教務課連携教育支援係へ提出する必要があります。

当日無断欠席をした場合は、学生及び指導教員・実務訓練実施委員に通知しますので、指導教員及び実務訓練実施委員の押印またはサインを受けた欠席理由書を提出してください。今後、遅刻・無断欠席がないよう、スケジュール管理等の指導を受けてください。

欠席理由書の提出後、再受講の方法を連絡します。

2.04 事前学習

実務訓練に向けて、各自実習テーマに関する必要な技術や知識等を確認し、事前学習を実施してください。

○ 実習の内容確認と目標設定

実習前に実習テーマに関する必要な技術や知識、身に付けておくべきスキルを確認したうえで実習の内容を確認し、目標設定を明確にしてください。実習内容は派遣先機関と指導教員及び学生で摺り合わせてください。

2.05 実務訓練機関確定までの流れ

① 受入可能機関の公開

実務訓練実施委員会では、6月から各機関に実務訓練学生の受入照会を行います。

各機関から提出された「実務訓練受入照会回答票」に基づき、受入可能な機関を学生に公開します。公開の詳細は、Googleクラスルームでお知らせしますので、確認してください。

《公開予定時期》 8月頃

② 機関とのマッチング開始

受入可能な機関リストを公開後、希望調査を開始します。指導教員と相談のうえ、指定の期限までに、派遣を希望する機関を回答してください。

《マッチング時の確認事項》

- 受入可能な課程に該当するか。

- 実習テーマと自分の研究テーマが合っているか。

- 機関が求めるスキルを満たしているか。

- 国籍や性別に関する条件があるか。

- 就職内定者の受入が可能か。

- 宿泊施設の用意があるか。

- 機関からの経済的支援があるか。

※宿泊費、移動費・通勤費等経済的支援がある機関がありますが、これらは受入していただく機関のご厚意によるものです。派遣先機関の確定後、経済的支援の条件が変更となる場合もあります。この点を十分に理解してください。

③ 選考・系内調整

各系の実務訓練実施委員は、学生の希望を取りまとめ、学生の派遣先機関の選考(調整)を行います。系内で希望が重複した場合は、各系の委員が各系のルールに則り、調整します。

④ 派遣先候補の内定

各系で承認を受けた学生の希望が実務訓練実施委員会で承認されると、派遣候補機関が内定します。

⑤ 学生調書等の作成

派遣候補機関の内定後、正式に各機関へ受入を依頼します。学生は「学生調書(履歴書)」、「誓約書」を作成し、期限内に教務課連携教育支援係へ提出してください。

※誤字脱字、記入漏れ等がないよう細心の注意を払い丁寧に作成してください。

※提出前に指導教員の確認を受けてください。

提出書類: 学生調書(履歴書)

誓約書

提出期限: 10月頃(詳細はGoogleクラスルームに掲載します)

提出先 : 所定のGoogleクラスルーム

⑥ 受入承諾・派遣先機関の確定

本学から各機関へ、学生調書等の書類とともに正式に受入を依頼します。依頼後、各機関から承諾書が提出されて、正式に派遣先機関が確定しますが、機関の都合により依頼後に受入を断られる場合もあります。また、機関によっては事前の打ち合わせを実施する場合があります。

⑦ 配属先決定

受入承諾と併せて配属先等が記入された「配属先等連絡票」が各機関から提出されます。提出された配属先等連絡票は、教務課から学生へ配付します。合わせて、各種保険の「加入証明書」を配付します。

なお、配属先等連絡票を受領した後は、以下の点に留意して行動してください。

-

機関に対して、配属先等連絡票を受領したことの連絡と、受入れに対するお礼の連絡をしてください。不明な点がある場合は、あわせて確認を行ってください。

受入条件(日当、宿泊費等)が、受入照会時から変更になる場合があります。変更になった受入条件に関して意見がある場合は、必ず指導教員及び各系実務訓練実施委員へ相談し、機関に直接申し入れないでください。 -

機関より、打ち合わせや事前の指示等が合った場合は、指導教員に情報を共有してください。

※配属先等連絡票が配付される前に、派遣先機関から電話やメールで連絡が入ることがあります。失礼のない対応を心がけてください。

⑧ 派遣先実務訓練機関が決定しなかった場合

機関とのマッチングができない場合は、PBL型実務訓練あるいは個別実習型実務訓練いずれかの方法で学内履修となります。学内履修は、原則PBL型実務訓練となっていますが、学内履修の決定時期等により、個別実習型実務訓練となる場合があります。

PBL型実務訓練は、各系が立案する実習計画に基づき実施し、個別実習型実務訓練は、指導教員が立案する実習計画に基づき実施します。いずれの場合も、系及び実務訓練実施委員会の承認のもと実施され、学外履修と同等の実習となるように配慮されています。

学内履修の承認後は、学外履修者と同様に、学生調書、誓約書を提出してください。また、説明会やマナー講座等、事前研修についても必ず出席してください。

⑨ 覚書の締結

本学所定の「誓約書」を受入依頼時に機関に提出していますが、機関によっては、別途大学または学生と実務訓練に関する覚書を締結することがあります。締結の手続きは教務課連携教育支援係で行いますが、締結後の覚書(写し)を学生に配付します。覚書には守秘義務や知的財産の取り扱い等重要な事項が記載されていますので、受領後は必ず目を通し、理解したうえで実務訓練を履修してください。

2.06 自動車等使用届

本学では交通事故などのリスク回避のため、実務訓練期間中の通勤手段は公共交通機関の利用を原則としています。

ただし、公共交通機関での通勤が難しい機関での実習では、自動車等の利用を許可します。自動車等を使用する場合は、自動車等使用届を提出してください。自動車等使用届は指導教員の確認、承認欄に押印またはサインを受けてください。

無届けでの自動車等の利用や、虚偽の記載があった場合、実務訓練を中止する場合があります。

また、海外履修では如何なる理由であっても、自動車等の使用は一切認めません。

《自動車等》

- 自家用自動車

- バイク

- 原付 (第一種原付・第二種原付)

- 電動式キックボードなど

※ナンバープレートがついている車両を自動車等としています。

2.07 実務訓練機関における実習

実務訓練期間中は、本学学生であるとともに、機関の一員として、実務訓練実施要領及び履修の心得を守り、機関の就業規則や就業カレンダーに沿って実習を行います。

① 実務訓練開始

配属先等連絡票に記載の実習開始日時に遅刻しないように出勤してください。

実務訓練初日には、以下のことを忘れずに行ってください。

○実務訓練開始報告

機関での実習開始日に、以下のとおり、開始報告を行ってください。

提出先 : 指導教員及び実務訓練実施委員

提出日 : 実習開始日

提出方法: メール

報告内容: 様式7にある指示に従い、報告すること

○実務訓練関係書類の記入依頼

12月中に、指導責任者へ手渡しする「実務訓練評定書返信用封筒」を配付します。封筒の中身は、指導責任者への依頼書、実務訓練パンフレットなど、年度によって異なります。封筒の中身を紛失しないよう十分注意してください。

指導責任者に返信用封筒を渡し、「実務訓練評定書」を大学に提出する必要があるため、実習最終日に厳封したものを学生本人に返却してもらうよう依頼してください。

リモートワークの場合は、封筒の手渡しを行う必要はありません。

② 実務訓練中間報告

「実務訓練中間報告書」により、1月の実習終了時(1月最終週)までに指導責任者の確認を受け、電子データで指導教員に提出してください。

提出期限: Googleカレンダー参照 (必着・厳守)

提出先 : 指導教員

※指導責任者の予定を前もって確認しておくこと。

③ 実務訓練最終報告

「実務訓練最終報告書」により、実習終了時までに指導責任者の確認を受け、電子データで指導教員に提出してください。

提出期限: Googleカレンダー参照(必着・厳守)

提出先 : 指導教員

※指導責任者の予定を前もって確認しておくこと。

④ 実務訓練期間中の訓練状況の確認

実習期間中、指導教員または代理の教員が訓練状況確認のため、機関を訪問します。

訪問後、指導教員は訪問内容を「実務訓練教員視察報告書」にまとめます。

⑤ 実務訓練関係書類の受領

実習最終日に、初日に指導責任者に依頼した「実務訓練評定書」を受領し持ち帰り、指導教員に提出してください。

提出期限: Googleカレンダー参照(必着・厳守)

提出先 : 指導教員

2.08 実習報告・成績評価・事後研修

実務訓練が終了し大学に戻ったら、指導教員に実務訓練終了を報告するとともに、機関にお礼と無事に大学に戻ったことを伝えてください。

① 実務訓練報告会

実務訓練終了後、各系で報告会を行います。報告会の日程は、各系の実務訓練実施委員から連絡があります。発表内容が「1.09 機密保持、守秘義務、情報漏洩」に抵触しないよう、事前に機関の確認を受けておいてください。

② 成績評価

実務訓練の成績は、「実務訓練評定書」、「実務訓練中間報告書」、「実務訓練最終報告書」、「実務訓練教員視察報告書」及び「実務訓練報告会の報告内容」を総合的に判断し、評価を行います。

③ 到達度チェック及び実態調査報告

派遣後に改めて自己評価を行うことにより、実務訓練の振り返りを行います。

同時に、「実務訓練履修後実態調査」を行います。これは、実習内容の難易度や実習環境等を調査し、実務訓練の改善に活用するものです。

実施時期: 実習終了時

実施形態: Googleフォームより回答

④ 博士前期課程での振り返り(事後研修)

学部・博士前期課程一貫の本学教育システムにおいて、実務訓練の経験を振り返り、実践的・創造的思考力を大学院教育の中で醸成させることが重要です。

そこで、本学博士前期課程へ進学した学生を対象に、実務訓練の振り返り学習を行います。

詳細は実務訓練のGoogleクラスルームより連絡しますので、進学後しばらくはクラスから退出しないでください。

実施時期: 博士前期課程1年次 4~5月

3.実務訓練機関における実習中の注意事項

3.01 実習日程について

実習は、派遣先機関が定める就業日及び就業時間に沿って行います。派遣先機関から就業日以外の勤務や大幅な時間外勤務の要請等がある場合は、必ず指導教員及び系の実務訓練実施委員に連絡してください。

3.02 通勤中・実習中の安全について

通勤中は、交通ルールを守り、交通事故等に十分注意してください。原則は公共交通機関を利用し通勤しますが、自家用車での通勤が派遣先機関より指定されている場合は、所定の様式にて申請してください。

また実習中は、派遣先機関の規則、注意事項等を遵守し、安全に努めてください。

3.03 遅刻・早退について

① 遅刻

実務訓練機関は、実務訓練学生を学生としてではなく、一人の社会人として受け入れます。遅刻をしない、時間を守るということは最低限のマナーです。

それでも遅刻しそうになった場合は、その時点で、指導責任者に理由を含め連絡をしてください。

② 早退

実習中、体調不良等で終業時間まで実習をすることが難しい場合は、指導責任者に連絡し、早退の許可を得てください。

3.04 欠席(欠勤)について

実習は全日程出席(出勤)することが大前提ですが、病気等やむを得ない理由で欠席(欠勤)する場合は、指導責任者に連絡を入れ許可を得てください。大学院入試を受験する場合は、事前に指導責任者に連絡し、許可を得てください。大学院入試受験による欠席は、原則として試験日当日のみです。試験勉強のために欠席することは認められません。

指導教員および教務課連携教育支援係(career@office.tut.ac.jp)にはメールにて欠席することと理由を知らせてください。

出席日数の不足に対する対応については、「3.10 病気等で出席日数が不足した場合」を確認してください。

3.05 異動について

実習期間中に配属先の部署や指導責任者の変更、宿泊先の変更等があった場合には、「異動報告書」を作成し、指導責任者の確認を受け、指導教員を通じて教務課連携教育支援係へ提出してください。

3.06 健康面について

実習期間中は心身ともに健康等には十分注意を払い、実習に臨むようにしてください。例年、慣れない環境下での生活により、実習中に体調を崩す学生が多数います。風邪症状が出た場合は、自己判断することなく、医療機関にかかり診断を受けてください。出席日数の不足を心配して体調を崩した状態で無理に実習を続けると、派遣先機関の方々へ伝染し、派遣先機関の活動にも支障を及ぼす可能性があるので避けてください。

※インフルエンザ、新型コロナ等の予防接種は、できる限り受けて実務訓練に臨んでください。

3.07 事故等に遭った場合の対応

実務訓練期間中(通勤途中も含む)に事故やトラブルが生じた場合は、「1.14 トラブル・事故が起こったら」を参考に、事故報告を行ってください。

まず指導責任者に報告し、指示を仰いでください。その後速やかに、指導教員及び教務課連携教育支援係に電話・メール等で連絡をしてください。また、事故後可能な限り速やかに事故報告書を作成し、指導教員・実務訓練実施委員を通じて教務課連携教育支援係へ提出してください。

事故報告後、各種保険の手続き連絡が来る場合があります。その際は、各自保険代理店の指示に従い、手続きを進めてください。

3.08 実習期間中の保険について

実習中のケガや器物損壊については、学生教育研究傷害災害保険(学研災)及び実務訓練保険で補償されます。補償の対象及び範囲は資料集「実務訓練にかかる保険について」で確認してください。

なお、病気は対象外です。

3.09 やむを得ない理由により実習を継続できない場合

派遣先機関または学生本人のやむを得ない事情により学外での実習が継続できなくなった場合は、学内での履修に切り替え実習を継続します。

3.10 病気等で実習日数が不足した場合

病気等で出席日数が不足した場合は、「実務訓練の履修方法等に関する取扱い」に基づき、以下のように対応します。病気やケガ、または派遣先機関の臨時休業などやむを得ない事情で出席日数が不足した場合は、可能な限り実務訓練期間中に指導責任者または指導教員の指示により、補講を行います。補講の対応については、欠席連絡の際に教務課連携教育支援係よりお知らせしますので、確認してください。

また、実務訓練期間終了後、実務訓練実施委員会の承認を得て、不足した出席日数を引き続き学内で履修することができます。ただし、その理由がやむを得ない事情に該当するか、適切な理由に基づくものかを実務訓練実施委員会が審議し、認められた場合に限ります。

委員会での審議にあたり、指導教員から延長願の提出が必要です。欠席したことが分かる書類(診断書等)を指導教員に提出してください。

《欠席したことがわかる書類の例》

- 病気・怪我:医療費領収書又は診断書、処方箋の写し

- 受験・奨学金面談:受験票の写しや奨学金面談の開催通知メール

- 忌引き:会葬礼状等

- 派遣先機関の臨時休業:休業案内メールなどその事情がわかるもの

(社内メールや文書については機関の許可をもらい提出すること) - 交通機関の事情:遅延証明書や運休したことが分かるスクリーンショット・写真

実務訓練の補填措置(期間の延長)は、実務訓練最終日の翌日(土日祝を除く)から開始します。欠席日数が多く、補講・補填で出席日数が補えない場合、必要出席日数(32日以上)に満たなくなるため、単位の取得が出来ません。出席日数の不足が分かった場合は、早急に指導教員・教務課連携教育支援係まで連絡してください。

4.実務訓練に関する書類

学生は、実務訓練に関する以下に示す書類(報告書類等)を期限までに必ず提出すること。提出を怠った場合は、成績評価、単位認定に影響が生じるので注意してください。また、以下の報告の他に、指導教員・指導責任者から別途報告等の提出を義務づけられている場合は、その指示に従ってください。

4.01 履修に必要な書類と提出時期

所定の Googleクラスルーム の提出様式一式から入手してください。

各書類の提出期限等はGoogleカレンダーを参照してください。

カレンダーが表示されない場合はこちら![]()

5.学内履修について

機関とのマッチングができない場合は、PBL型実務訓練あるいは個別実習型実務訓練いずれかの方法で学内履修となります。学内履修は、原則PBL型実務訓練となっていますが、学内履修の決定時期等により、個別実習型実務訓練となる場合があります。

PBL型実務訓練は、各系が立案する実習計画に基づき実施し、個別実習型実務訓練は、指導教員が立案する実習計画に基づき実施します。いずれの場合も、系及び実務訓練実施委員会の承認のもと実施され、学外履修と同等の実習となるように配慮されています。

学内履修の実習日は、大学が定める就業日及び就業時間に沿って行います。学年暦ではないので注意してください。

《学内履修者の実習時間》 8:30~17:15 (土日祝日を除く)

出退勤管理は、「実務訓練の履修方法等に関する取扱い」に基づき、指導責任者が管理します。管理方法について、指導責任者に事前に確認しておいてください。

6.海外実務訓練について

5月頃から海外実務訓練履修説明会を実施し、履修手続きを開始しています。詳細は海外実務訓練Googleクラスルームに掲載されている「海外履修を希望する学生のためのガイドブック」を参照ください。

必要な手続について、以下に記載のないものは、国内実務訓練に準じます。

6.01 海外実務訓練を希望する場合の留意点

① 海外実務訓練履修要件

単位認定に必要な時間数の確保、並びに機関への負担と信頼関係維持のため、実務訓練期間中は実務訓練に関係しない理由での帰国や移動等を原則として認めません。そのため、実務訓練期間中に大学院入試の受験を予定している場合は、海外実務訓練の履修は出来ません。学内進学希望者で、大学院入試(一次募集)に不合格の場合は、国内履修に切り替えます。

② 実務訓練に係る費用

実務訓練に係る費用は原則自己負担です。自己経費で費用が準備できるかを考え、指導教員とよく相談のうえ受け入れてもらう実務訓練機関の検討を進めてください。必要に応じて本学の奨学金制度(給付型)を活用してください。

③ 奨学金募集の時期

奨学金の募集は例年7月中旬に募集が始まり、7月末が締切です。それまでに実習計画を機関とすりあわせておく必要があります。

④ ビザ(査証)の取得

ビザ(査証)の取得は指導教員と学生で行います。「6.03 ビザ(査証)手続き」を確認し、手続きを進めてください。

6.02 海外履修に関する面接

海外実務訓練の履修を希望する場合、「海外実務訓練履修申請書」を提出してください。申請者に対して面接を行います(奨学金制度を希望する場合はその選考も併せて実施)。

6.03 ビザ(査証)手続き

渡航国で必要とされるビザ(査証)は各自の責任において手続きをしてください。国により査証取得には数か月かかる場合があるので、早い時期から手続きを進めてください。ビザ(査証)の手続きにおいて、大学からの証明書等が必要な場合は速やかに教務課連携教育支援係に申請してください。大学からの証明書等の交付には数日かかります。余裕を持って申請してください。

6.04 保険等の加入

海外実務訓練を履修するには、以下の保険等に加入します。

《海外実務訓練履修で加入必須の保険》

- 実務訓練保険(保険料2,000円程度 7月に金額確定)

大学が指定する実務訓練保険に加入すること。(国内で実務訓練を行う学生と同じ保険) - 海外旅行保険(保険料 約17,000円)

大学が指定する海外旅行保険(学研災付帯海外留学保険「付帯海学」)に加入すること。 - 危機管理支援サービス(加入料 約5,000円)

大学が指定する危機管理支援サービスに加入すること。

※海外旅行保険加入手続と同時に危機管理支援サービスへの加入手続が可能

6.05 承諾書、海外渡航届の提出

海外実務訓練は、本人及び保証人(保護者)の承諾並びに海外渡航届の提出が必要です。指定する期限までに「承諾書兼誓約書」(本人及び保証人直筆)及び「海外渡航届」を提出してください。提出しない場合、海外実務訓練の履修は認められません。

6.06 海外安全オリエンテーションへの出席

海外渡航に関する安全対策や派遣国に関する事例・感染症情報など説明するオリエンテーションを開催するので必ず出席してください。

カレンダーが表示されない場合はこちら![]()

6.07 派遣の中止・途中帰国

実習期間中は、実務訓練に専念する必要があります。途中で帰国すると出席日数が確保できないため、原則として一時帰国は認められません。(認められない例:大学院入試、奨学金面接、内定先研修等)

ただし、治安の急速な悪化や災害、感染症など国際情勢の動向又は疾病やその他の理由により、派遣の中止や途中帰国となる可能性があることを十分認識しておいてください。状況によって、大学が派遣の中止・延期または帰国勧告を決定した場合、大学の判断に基づく指示に速やかに応じてください。なお、その際に生じる費用は自己負担となります。

6.08 渡航先の情報収集

外務省のホームページ等を利用して渡航先の情報収集を行ってください。

- 外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

- 海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省) https://www.forth.go.jp/index.html

6.09 その他

- 海外実務訓練に関して、保証人(保護者)の承諾を得ていること。また、渡航中の日程・連絡先を必ず指導教員に伝えておくこと。

- 海外実務訓練での渡航中はいかなる場合も自動車等の運転を行わないこと。

7.課題解決型長期実務訓練制度について

課題解決型長期実務訓練制度は、期間を通して一つのテーマに取り組みますが、教育課程上、学部4年「実務訓練」と、博士前期課程1年「課題解決型実務訓練」の2つの科目を履修することになります。(1.04 実務訓練の期間及び実施時期 参照)

必要な手続について、以下に記載のないものは、実務訓練に準じます。

7.01 課題解決型長期実務訓練制度を希望する場合の留意点

① 実習テーマ

博士前期課程科目の「課題解決型実務訓練」履修中は他の科目を履修することができませんが、本科目履修中は輪講及び特別研究も履修している制度設計になっているため、実習テーマは修士の研究と整合性を保つ内容であることが前提です。

② 海外実務訓練履修時のビザ(査証)

海外で履修する場合、ビザ(査証)の取得が必要です。査証取得には数か月を要しますので、早めに手続を開始してください。大学からの証明書等が必要な場合は速やかに教務課連携教育支援係に申請してください。大学からの証明書等の交付には数日かかるので余裕を持って申請してください。

③ 履修可能条件

8月に行われる大学院入試(一次募集)に合格していることが前提です。不合格となった場合は国内での実務訓練に切り替えとなります。

7.02 実務訓練機関とのマッチング及びテーマ設定について

「課題解決型実務訓練」履修中は、博士前期課程「輪講」及び「特別研究」も併せて履修しているという制度設計であるため、実務訓練テーマは、修士研究テーマとの整合性を保つよう、学生、指導教員及び機関の担当者との間で調整を行ってください。

7.03 履修手続

課題解決型長期実務訓練制度を履修する学生は、「課題解決型長期実務訓練履修届」を提出してください。なお、海外で履修する学生は、「海外実務訓練履修申請書」が別途必要になり、申請者に対して実務訓練実施委員会が面接を行います。

7.04 開始報告

実務訓練開始時と課題解決型実務訓練開始時の2回、指導教員と所属系の実務訓練実施委員宛に開始報告(メール)を行ってください。

7.05 報告書

「課題解決型実務訓練実習報告書」及び「課題解決型実務訓練最終報告書」は各訓練期間中の訓練内容についてそれぞれ作成し、指導責任者の署名を受け、指導教員へ提出してください。様式が不足する場合は、別紙を添付してください。

| 様 式 | 対象期間 |

|---|---|

| 第1回実習報告書 | 実務訓練開始日~1月31日 |

| 第2回実習報告書 | 2月1日~実務訓練終了日 |

| 第3回実習報告書 | 実務訓練終了日の翌日~3月31日 |

| 第4回実習報告書 | 4月1日~4月30日 |

| 課題解決型実務訓練最終報告書 | 通 期 |

7.06 成績評価

「実務訓練」及び「課題解決型実務訓練」の科目ごとに成績評価を行います。

実務訓練の成績は、「実務訓練評定書」、「実務訓練中間報告書」、「実務訓練最終報告書」、「実務訓練教員視察報告書」及び実務訓練報告会の報告内容を総合的に判断する。

「実務訓練中間報告書」、「実務訓練最終報告書」は「実習報告書(第1~2回)」で読み替える。

課題解決型実務訓練は「課題解決型実務訓練評定書」、「実習報告書(第3~4回)」、「課題解決型実務訓練最終報告書」、「課題解決型実務訓練教員視察報告書」及び課題解決型実務訓練報告会の報告内容を総合的に判断する。